ドラム缶の歴史

● いつ、誰が、何処で?

ドラム缶は1903年、米国人女性ネリー・ブライ(Nellie Bly)女史によって発明され、彼女が経営を委託されたニューヨークのアイアン・クラッド社(Ironclad Manufacturing Co.)で、現在のドラム缶とほぼ同じ形状の容器が製造されたのが始まりである。(写真はPamela Terry著の「Fifty-Five Gallons」より)

1860年代、アメリカで発見された石油の貯蔵・運搬用として使用されていた木樽に代わる容器として、ネリー・ブライ女史が、欧州旅行中に見たグリセリン入りの金属容器をヒントにして、ドラム缶が生み出されたのである。

● 日本では?

我が国にドラム缶がいつ頃現れたかは定かでないが、大正末期頃、海外からの輸入物資の容器として洋樽に混ざり登場したようである。そして、1929年(昭和4年)、小倉石油(現在の新日本石油㈱)が米国からドラム缶製造機械を輸入して、山口県下松市で自社用としてドラム缶の製造を開始した。

その頃、使用済となった中古のドラム缶の需要も増加し、1930年(昭和5年)に横浜の浅間町で神奈川ドラム修理工場が設立され、関東で初めてドラム缶修理工場(現在のドラム缶更生業者)が操業を開始した。そして、1931年に勃発した満州事変を契機に大量の軍需に支えられ、ドラム缶更生業者は急速にその事業所数・規模を拡大していった。戦況の烈火に伴い、石油製品、工業薬品等が厳重な統制下に置かれ、容器としてのドラム缶が重要な役割を果たした。ドラム缶産業の基盤が築かれたといえる。

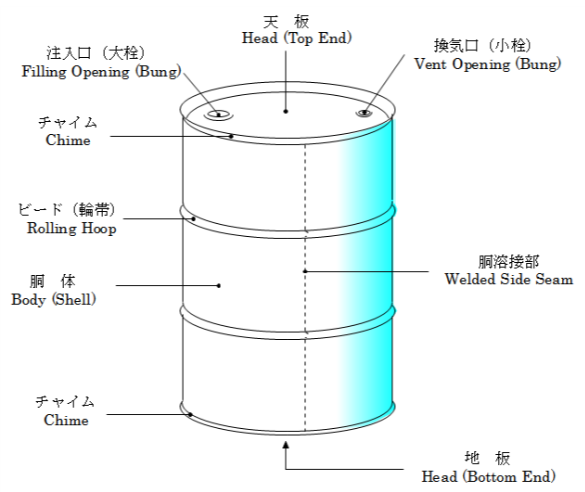

クローズ缶(鋼製タイトヘッドドラム)

※ 化学製品及び石油類(潤滑油)等の液体用に使用されるドラム缶です。

| 寸法 (JIS Z 1601) | |||||||

| 種 別 (mm) |

板 厚 (mm) |

内 径 (mm) |

外 高 (mm) |

輪帯の外径 (mm) |

口金の中心間距離 (mm) |

容 量 (リットル) |

質 量 (kg) |

| H 級 | 1.6 | 566±2 | 898±5 | 585 以下 | 480±6 | 212 以上 | 27.5 以上 |

| M 級 | 1.2 | 20.5 以上 | |||||

| LM 級 | 1.2/1.0 | 18.0 以上 | |||||

| L 級 | 1.0 | 17.0 以上 | |||||

| SL 級 | 1.0/0.9 | 15.9 以上 | |||||

| FL 級 | 1.0/0.8 | 14.6 以上 | |||||

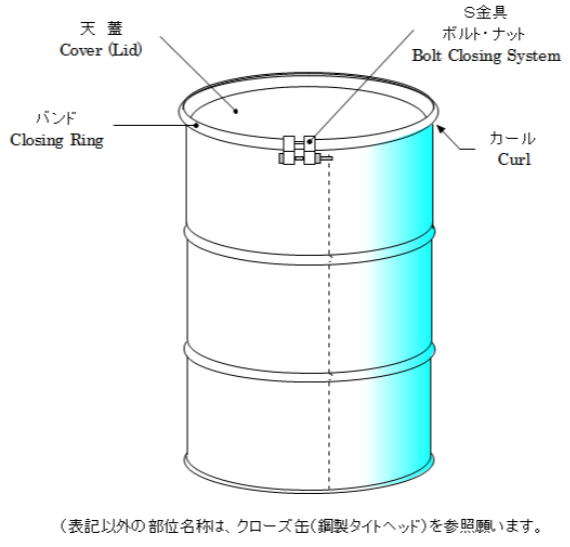

オープン缶(鋼製オープンヘッドドラム)

※ 中・高粘度の液体及び粉体・個体用に使用されるドラム缶です。

| 寸法 (JIS Z 1600) | |||||||

| 種 別 (mm) |

板 厚 (mm) |

内 径 (mm) |

内 高 (mm) |

輪帯の外径 (mm) |

バンドの外形 (mm) |

容 量 (リットル) |

質 量 (kg) |

| H 級 | 1.6 | 566±2 | 898±5 | 585 以下 | 620 以下 | 208 以上 | 27.0 以上 |

| M 級 | 1.2 | 20.0 以上 | |||||

| LM 級 | 1.2/1.0 | 17.5 以上 | |||||

| L 級 | 1.0 | 16.7 以上 | |||||

(注)1.内高は天蓋を外した状態での高さとする。

2.質量は天蓋用ガスケット、バンドなどの付属部品を除いたものとする。